Il existe des lieux où le silence n’est pas l’absence de son, mais une décision imposée. Dans certains recoins du système carcéral allemand, il y avait des espaces qui ne figuraient pas sur les cartes officielles, des couloirs absents des registres, des pièces dont personne ne parlait à voix haute.

Ce n’était pas un oubli administratif ni une simple erreur de documentation. C’était une omission volontaire, soigneusement entretenue, transmise d’un responsable à l’autre comme une consigne tacite, jamais écrite mais parfaitement comprise.

Les bâtiments paraissaient ordinaires vus de l’extérieur. Murs épais, fenêtres étroites, grilles solides. Rien ne trahissait l’existence de ces zones invisibles, nichées derrière des portes sans plaque et des escaliers qui semblaient ne mener nulle part.

Les détenus les plus anciens connaissaient pourtant leur présence. Ils évitaient certains regards, détournaient la conversation lorsque des pas résonnaient dans des directions inhabituelles. Le silence devenait alors un réflexe de survie.

Dans ces espaces non répertoriés, le temps semblait se contracter. Il ne s’écoulait pas selon le rythme ordinaire des journées carcérales, marqué par les repas et les rondes, mais selon une logique propre, plus lourde.

Les couloirs étaient étroits, souvent faiblement éclairés. L’odeur de désinfectant masquait à peine celle de l’humidité ancienne. Les murs, repeints à intervalles réguliers, tentaient d’effacer des traces que personne n’admettait avoir vues.

Ce qui s’y produisait ne figurait dans aucun rapport public. Les formulaires officiels mentionnaient des transferts, des interrogatoires, des mesures disciplinaires. Jamais ces pièces sans nom n’étaient évoquées explicitement.

Les gardiens affectés à ces zones recevaient des instructions verbales. On leur rappelait la nécessité de discrétion, l’importance de ne rien consigner de superflu, de limiter les échanges avec leurs collègues.

Certains obéissaient sans poser de questions. D’autres, plus jeunes, ressentaient un malaise diffus, incapable de prendre forme précise, mais suffisant pour troubler leur sommeil.

Le silence qui régnait dans ces lieux n’était pas vide. Il était dense, presque palpable. Il pesait sur les épaules et s’insinuait dans les pensées, transformant chaque bruit en menace potentielle.

On disait que même les caméras de surveillance évitaient certains angles. Les écrans de contrôle affichaient parfois des zones fixes, immobiles, comme si l’image elle-même refusait de révéler ce qui s’y passait.

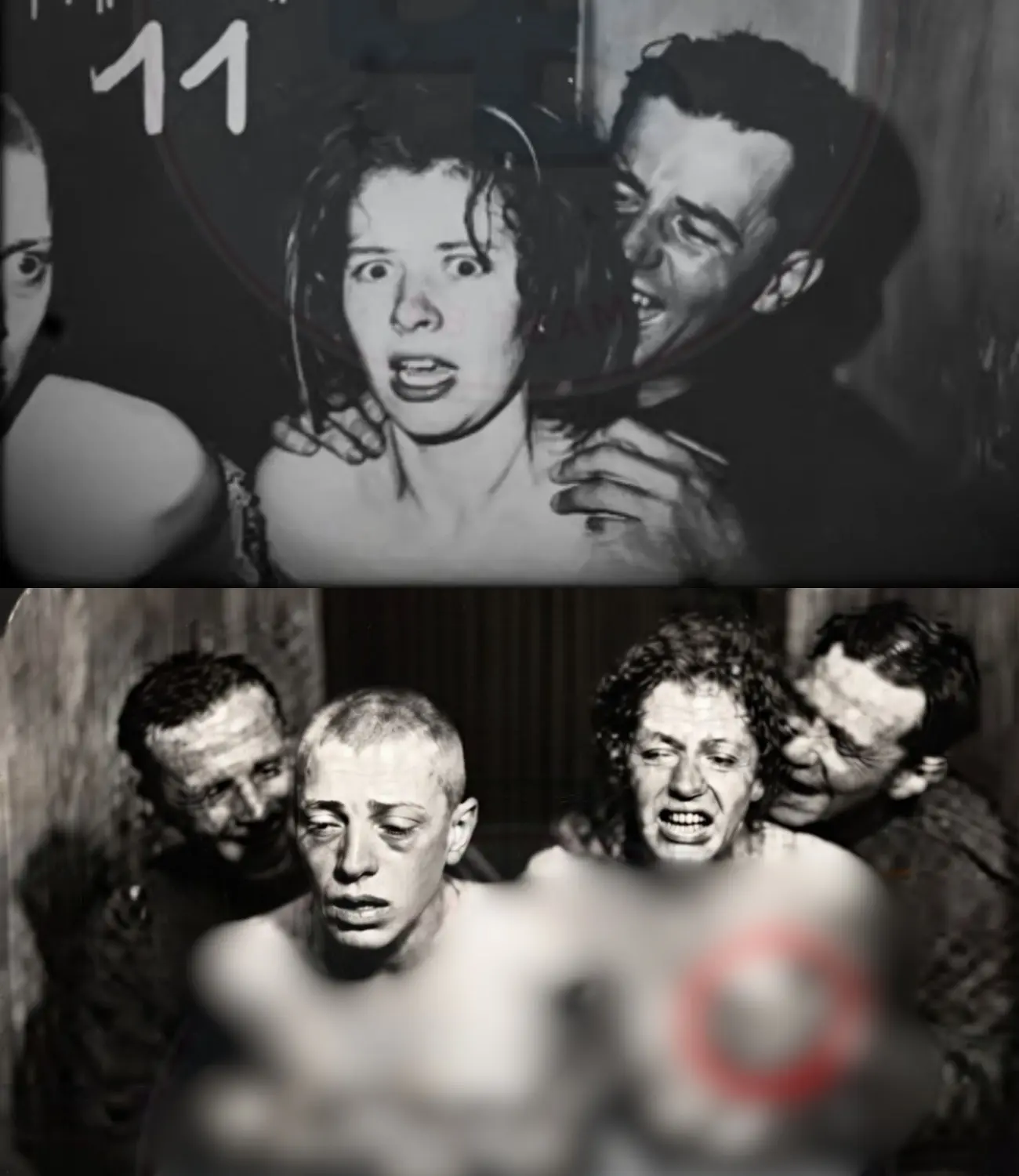

Pour les détenus conduits dans ces pièces, l’expérience marquait une rupture. Ils revenaient changés, plus silencieux encore, le regard absent, comme s’ils avaient traversé une frontière invisible.

Aucune violence spectaculaire n’était nécessaire pour comprendre la nature de ces espaces. L’isolement prolongé, l’absence de repères temporels, la privation de contact humain suffisaient à briser lentement les résistances.

Le plus troublant était l’uniformité du discours officiel. Interrogés, les responsables évoquaient des protocoles standard, des procédures conformes aux règlements en vigueur, des dispositifs légaux dûment validés.

Pourtant, les plans architecturaux conservés aux archives présentaient des incohérences. Des murs ajoutés après coup, des cloisons déplacées, des numéros de cellules manquants dans certaines séries.

Ce n’était pas un secret absolu, mais un secret partagé. Chacun savait sans vouloir savoir. Chacun percevait l’existence de ces lieux sans jamais en prononcer le nom.

Le langage jouait un rôle central dans cette mécanique. On parlait de “zones techniques”, de “salles d’entretien spécialisées”, de “mesures temporaires”. Les mots adoucissaient la réalité sans la décrire.

Dans ces espaces, la lumière artificielle restait allumée en permanence ou, au contraire, s’éteignait sans avertissement. Les repères sensoriels se brouillaient, rendant toute estimation du temps presque impossible.

Les détenus qui tentaient d’évoquer leur passage dans ces pièces étaient souvent interrompus. Leurs récits étaient qualifiés d’exagérations, d’interprétations subjectives liées au stress carcéral.

Ainsi, le silence devenait institutionnel. Il ne reposait plus seulement sur la peur individuelle, mais sur un consensus implicite, une volonté collective d’éviter une remise en question trop profonde.

Certains employés justifiaient l’existence de ces lieux par des impératifs de sécurité. Ils invoquaient la nécessité de prévenir des menaces graves, de gérer des situations exceptionnelles.

D’autres, plus lucides peut-être, comprenaient que l’exception tend toujours à se normaliser lorsqu’elle n’est pas strictement encadrée et surveillée par des mécanismes indépendants.

La frontière entre légalité et abus se révélait alors fragile. Elle dépendait moins des textes que de la vigilance de ceux chargés de les appliquer.

Dans les couloirs ordinaires, la routine continuait. Les repas étaient distribués, les comptes effectués, les portes ouvertes et refermées selon un horaire précis. Rien ne semblait perturbé.

Mais derrière certaines cloisons, le silence persistait comme une décision collective, une stratégie de préservation d’un équilibre institutionnel que personne ne voulait voir s’effondrer.

Reconnaître officiellement l’existence de ces espaces aurait signifié accepter qu’ils puissent être détournés, mal utilisés ou mal contrôlés. Cela aurait impliqué enquêtes, responsabilités, réformes.

Il était plus simple de les considérer comme des anomalies techniques, des nécessités administratives, des détails sans importance dans un système complexe.

Pourtant, chaque institution est définie autant par ce qu’elle montre que par ce qu’elle choisit de cacher. Les zones d’ombre façonnent sa culture interne autant que ses règles écrites.

Les témoignages fragmentaires, recueillis au fil des années, dessinent une réalité plus nuancée que les rumeurs alarmistes, mais plus troublante que les dénégations officielles.

Il ne s’agit pas de fantasmes ni de conspirations grandioses. Il s’agit de mécanismes ordinaires, de décisions graduelles, de compromis successifs qui finissent par créer des espaces invisibles.

Dans ces lieux, le silence n’est pas simplement l’absence de son. Il est le résultat d’un choix répété, d’une hiérarchie qui préfère l’opacité à la transparence.

La véritable question n’est peut-être pas ce qui se passe exactement dans ces pièces, mais pourquoi leur existence même reste si difficile à admettre publiquement.

Car admettre, c’est reconnaître une faille possible dans un système censé garantir des droits et protéger la dignité humaine, même derrière des murs de béton.

Tant que ces espaces resteront hors des cartes officielles, ils continueront d’exister dans une zone grise, ni totalement secrets, ni véritablement reconnus.

Et le silence, imposé ou intériorisé, demeurera le gardien le plus efficace de ces couloirs invisibles, rappelant que certaines vérités pèsent plus lourd que les murs qui les dissimulent.